神社で頒布している御札(おふだ)のことを、お神札(ふだ)や御神札(ごしんさつ)、または神符(しんぷ)と言います。

お神札の起源は、伊勢神宮で平安時代頃から頒布されていた「御祓大麻」とされています。御祓大麻はもともとは祈祷師が祈祷をおこなった証明として願主に届けていたしるしでした。やがてそのしるしが「神社から下賜された特別なもの」としてお祀りされるようになり、現在のお神札に繋がったとされています。

創建774年 融通の神白崎八幡宮公式オンライン山口県岩国市にある弘中三河守所縁の神社

神社で頒布している御札(おふだ)のことを、お神札(ふだ)や御神札(ごしんさつ)、または神符(しんぷ)と言います。

お神札の起源は、伊勢神宮で平安時代頃から頒布されていた「御祓大麻」とされています。御祓大麻はもともとは祈祷師が祈祷をおこなった証明として願主に届けていたしるしでした。やがてそのしるしが「神社から下賜された特別なもの」としてお祀りされるようになり、現在のお神札に繋がったとされています。

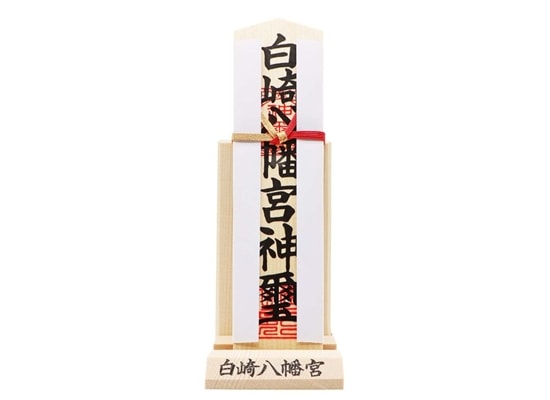

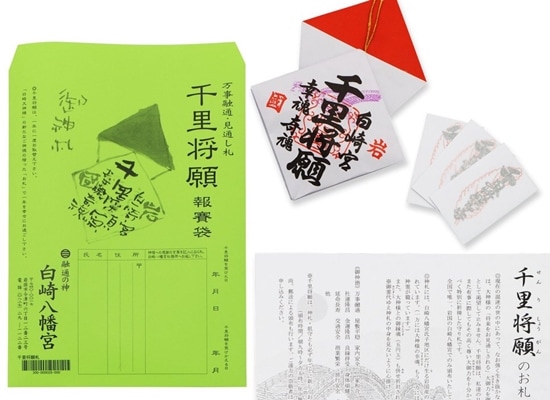

神様のお力を戴くお神札には、護符や御守りと同じように、さまざまなご利益があるとされています。白崎八幡宮では、主祭神である應神天皇、仲哀天皇、神功皇后のご神徳を入魂しており、家内安全や家運隆昌、無病息災や開運招福、交通安全や災難除けなどのご利益があります。

どのお神札についても、当宮の神職が神様と願主様の仲を取り持って、すみやかに願いが叶うよう心を込めて祈願いたします。

お神札を祀るのは神棚や目線よりも高い、清浄な場所がよいとされます。神棚がない場合は、家族が集まる居間などの箪笥の上に白い紙(半紙がよいでしょう)を敷いて立て掛けたり、柱や壁に貼るようにしたりするのも構いません。

お神札は祈祷によって神様のご神徳が入魂されており、神様の分霊であるとも考えられています。神様の御璽(みしるし)として大切にていねいに扱いましょう。お祀りしている間は常に清潔に保ち、壁に貼る際も画鋲などで穴を開けずテープ等で留めるように注意しましょう。

お祀りする際は、文字が書いてある面を表にして東もしくは南に向くようにするのが一般的です。ご神徳の内容によっては門口や玄関、炊事場や各ご家庭の鬼門に設置する場合もあります。

お神札のご神徳は1年続くとされています。お祀りして1年が経過したら、これまでのご利益に感謝して神社に返納し、次の1年のお神札を授かるのがよいでしょう。交換の時期は新年を区切りにすることが多いですが、神札を授かりたいと思った時に受けても問題ありません。

当宮では、お神札をお祀りするための神棚も頒布しています。ご自宅に神棚を設け、神様への祈りを毎日の生活に取り入れたいと思われている方は、ぜひご確認ください。

白崎八幡宮がお届けする、神道にまつわる情報や豆知識を掲載したページです。

自宅での神棚の祀り方やお朔日参りについてなどの神社に関する情報はもちろん、ネット祈願の方法や良縁につながる縁切り祈願の紹介など、白崎八幡宮独自の豆知識も載せています。